Fantasy:menschenfreundlich, utopisch, visionär?

Utopie nicht als starre Blaupause, sondern als traumhafte Ahnung, als Fingerzeig, als lockender Ruf einer anderen möglichen Welt… Kann Fantasy das verkörpern?

Mit seinen magischen Wäldern wäre das Genre doch prädestiniert für ökologische Utopien? Aber auch menschenfreundliche Gesellschaften: Wir können alles erschaffen. Fantasy ist nicht an Feudalismus gebunden. Und brauchen wir wirklich Krieg, Gewalt und Unterdrückung, um uns gut zu unterhalten? Wie wäre es, allabendlich durch eine Welt zu reisen, in der unsere menschlichen und politischen Werte schon zu guten Teilen verwirklicht wurden?

Ein Ruf und eine Forschungsreise

Dieser Essay ist ein Plädoyer: dafür, menschenfreundliche und utopische Fantasy zu erschaffen. Er ist aber auch ein Aufruf zu fragen, zu erforschen: Wie ginge denn das überhaupt? Können wir so schreiben?

Die bewegliche Utopie

Kurz vorweg zum Begriff der „Utopie“: Damit meine ich keine fixe Blaupause, wo alles perfekt geregelt ist und sich nie wieder ändern muss (das wäre ja für sich genommen schon gruselig starr und insofern dystopisch). Nein, mit Utopie meine ich hier etwas noch Offenes, Bewegliches. Ich verwende den Begriff vielleicht eher so wie auch „Dystopie“: „Dystopisch“ nennen wir einen Roman nicht nur, wenn darin alles immer ausnahmslos furchtbar ist. Sondern es geht um die Grundstimmung, um die Gesamtsituation. So möchte ich auch mit dem Begriff der Utopie umgehen.

Und das auf mehreren Ebenen.

Im Grunde gut?

Es beginnt schon mit dem Menschenbild, das wir verwenden. Beschreiben wir Menschen als grundsätzlich brutal, oder als im Grunde gut? „Im Grunde gut“ ist natürlich der Titel eines Sachbuchs von Rutger Bregman, in dem er die real vorhandene Welt beschreibt und wie erstaunlich freundlich und kooperativ sich Menschen meist verhalten, im Fall von Naturkatastrophen zum Beispiel. Aber auch sonst viel öfter, als man aufgrund von Filmen oder Medienberichten meinen könnte.

Nun, welche Charaktere lassen wir also in unseren Fantasy-Welten auftreten? Welche, die sich zumindest so gut verhalten wie diese real dokumentierten Menschen? Vielleicht sogar eine Spur besser?

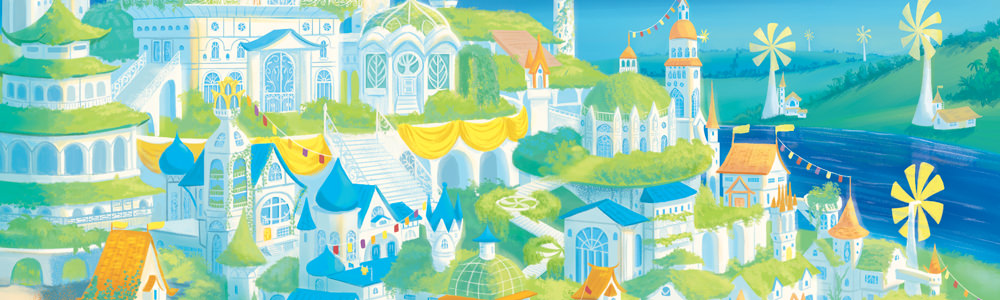

Und: Wie schön ist die Welt? Erlebt man die beim Lesen als reich und kostbar und unfassbar lebendig, zum Beispiel? Wie gut ist die Gesellschaft? Sind die Strukturen so menschenfreundlich wie auch die besten realen Beispiele? Oder noch besser?

Romane sind ein wunderbarer Weg, um Visionen mit Leben zu füllen. Politische Theorien sind großartig, aber sich gemütlich aufs Sofa zu legen und diese erdachte Welt vor unseren Augen auferstehen zu sehen ist nochmal ganz etwas anderes. Die verspielten Details, die lebendigen Charaktere, die Farben und Emotionen – all das bringt eine ganz andere Kraft hinein. Romane sind eine sehr entspannte und meines Erachtens sogar sehr wirkungsvolle Art, sich in eine andere mögliche Welt hinein zu träumen und vielleicht auch langsam hinein zu wachsen.

Es kann ja auch selbsterfüllende Prophezeiungen geben (in die eine, oder eben auch die andere Richtung).

Zukunft

Aber Moment, sind Zukunftsvisionen nicht eher etwas für Science Fiction? Fantasy ist doch oft von historischen Settings inspiriert, und da wird es dann mit Gesellschaftsvisionen etwas schwierig, oder nicht?

Ich denke, wir können hier unser Denken sowohl über Zukunft als auch über Vergangenheit ein Stück weit befreien.

Zur Zukunft: Falls Science Fiction automatisch raumfahrtlastig oder zumindest techniklastig sein sollte, dann bin ich sehr dafür, dass das nicht das einzige Genre ist, in dem wir menschliche Zukunft imaginieren. Techniklastigkeit kann ja EIN Vorschlag für menschliche Zukunft sein, aber doch bitte nicht der einzige. Wir brauchen weitere Horizonte und mehr Räume für Zukunftsvisionen. Das kann innerhalb der Science Fiction sein, wie bei Solarpunk. Oder Science Fiction kann ein Subgenre von Future Fiction sein, eines großen Feldes, wo ganz unterschiedliche Rollen für lebendige Natur, technische Artefakte und soziale Weisheit imaginiert werden. Und es können auch andere Genres mit Zukunfts-Inspirationen aufwarten, vielleicht sogar die Fantasy. Mal sehen. Aber jedenfalls: bitte mehr Räume für mehr Zukünfte.

Vergangenheit

Und zur Vergangenheit:

Die Darstellung von „Geschichte“ in „Geschichtsbüchern“ folgt oft noch einer sehr engen Logik, und unser kollektives Bild der Vergangenheit kann dementsprechend dünn sein, geprägt von Kriegen und Königen (und fast ausschließlich von Europa). Da war aber noch mehr. So gab es zum Beispiel historisch auch sehr viel Kooperation unter Gleichen, auf unterschiedlichsten Kontinenten. David Graeber und David Wengrow öffnen in ihrem Sachbuch „Anfänge“ unsere Augen dafür, wie weit die Komplexität des kulturellen Lebens auch vor 40.000 Jahren schon gediehen war, und welche Vielfalt an Gesellschaften es auch damals schon gab.

Aber auch viel später und selbst innerhalb von Feudalsystemen war es gang und gäbe, dass Menschen in Bauerndörfern gemeinsam Commons und Allmenden betrieben. Das heißt, es gab gemeinschaftliche Arrangements, wer wie viel beträgt, und wann und wie nutzen darf, für Viehweiden, Wälder und Fischgründe. Auch Wasserleitungen und hochkomplexe Bewässerungssysteme wurden in Absprache unter den Beteiligten gebaut und jahrhundertelang erfolgreich betrieben. Hier gibt es ganz viel Historisches in Richtung Kooperation und Selbstorganisation. Wenn wir das Leben dieser Menschen zum Kern unserer Fantasy-Welt machen, dann geht es automatisch stark um Zusammenarbeit und Absprache.

Wir Schreibenden wählen aus, von welchem Teil der menschlichen Geschichte wir uns inspirieren lassen. Außerdem sind wir, anders als beim historischen Roman, bei Fantasy ja aufgerufen, die geschichtlichen Impulse weiter zu entwickeln, zu verfremden und anders neu erblühen zu lassen. Da haben wir also nochmal Spielraum und können ihn in Richtung Vision nutzen.

Aber noch viel wichtiger:

Fantasy muss nicht historisch inspiriert sein. Wir schaffen Welten, und wir können das genau so machen, wie wir wollen. Gerade bei High Fantasy ist überhaupt nicht vorherbestimmt, ob die Elfen – oder eben auch die Menschen – Könige haben oder öko-anarchische Freiheitsliebe. Das bleibt uns Kulturschaffenden überlassen.

Aber… wir trauen uns vielleicht nicht. Oder wir wissen nicht genau, wie wir das machen würden.

Drei Wege

Deshalb möchte ich hier ein paar prototypische Wege vorstellen, wie wir uns dem Utopischen, Progressiven oder Visionären in der Fantasy nähern können.

Ich mache das zunächst anhand eines Beispiels, das schon alt und vielleicht fast ein bisschen langweilig ist. Aber gerade weil wir das wohl alle so gut kennen, kann es meines Erachtens gut als Vergleichsfolie herhalten für die Diskussion zu anderen Themen, die noch ungewohnt sind.

Hier also das altbekannte Beispiel:

Es geht dabei um die Anwesenheit – oder Abwesenheit – von weiblichen Charakteren in Fantasy-Romanen.

Es gab einmal eine Zeit, da waren alle Helden der Fantasy männlich. Außerdem gab es zu der Zeit viele Erklärungen, warum das so sein muss und anders gar nicht geht.

Dann kamen einmal ein paar Frauen, die im Hintergrund des Romans vorbei gingen und sogar mal einen Satz gesagt haben! Ein Lichtblick! Ansonsten war das Setting noch genau gleich.

Dann kam irgendwann eine Frau, die wurde Hauptheldin des Romans und ihr Aufbegehren gegen traditionelle Rollenbilder war die Haupthandlung der Geschichte.

Expliziter Aufbruch! (Für das Fantasy-Genre, und gleichzeitig innerhalb der Romanwelt)

Und schließlich gibt es Fantasy, wo Frauen ganz selbstverständlich in allen Rollen und Positionen der Welt zu finden sind und das überhaupt nicht thematisiert wird, weil es eben selbstverständlich ist.

„Hintergrundutopie“ möchte ich diese Methode benennen, und sie neben diese Zugänge von „Lichtblick“ und „Aufbruch“ stellen.

Können wir damit nun menschenfreundliche Gesellschaftsstrukturen in die Fantasy schreiben?Inhaltlich nehme ich nun zwei neue Aspekte als Beispiele her:

Zum einen: ein Gesellschaftsmodell, das auf Kooperation unter Freien und Gleichen beruht (statt auf Hierarchie, Ausbeutung oder Unterdrückung, wie wir sie bisher oft geschrieben haben)

Und zum anderen: Eine Abkehr von Mord und Totschlag als Umgangsform.

Lichtblick

Ich illustriere das erst einmal mit der Methode „Lichtblick“.

Die eignet sich extrem gut, um sich heran zu tasten. Solange wir als Schreibende noch unsicher sind, ob wir es wagen, die Traditionen des Genres zu verändern, solange können wir mal einen kleinen Testballon steigen lassen. Dann gibt es einen Nebencharakter, der zum Beispiel Krieg prinzipiell in Frage stellt und auch tatsächlich nicht mitmacht. Oder eine alternative Kultur, die proklamiert, dass alle gleich an Rechten und Würde sind, und das am Rande des Romans auch vorlebt. Damit werden alte Tropes hinterfragt und angekratzt, aber im Großteil des Buches läuft es doch noch so wie gewohnt.

Solche Lichtblicke gibt es zum Glück in ganz vielen Romanen.

Reden statt Draufhauen?

Als Beispiel greife ich jetzt “The King’s Sword” von C.J.Brightley heraus. In diesem Roman ist vieles sehr traditionell, und auch der Hauptheld ist schon wieder mal ein Krieger. Aber: Als dann die feindlichen Horden in Raubzügen über die Grenze kommen, wird nicht etwa zurückgeschlagen. Sondern: Unser Held findet heraus, wer diese „Horden“ eigentlich sind und was deren Situation ist. Fazit: Die dortige Hungersnot kann durch Wiederbelebung der Handelsrouten (die aufgrund alter Konflikte geschlossen waren) gelindert werden.

Wunderbar. So eine win-win Lösung ist natürlich großartig. Aber mir geht es hier vor allem um den Grundzugang, um den Moment, wo der Held beginnt, die richtigen Fragen zu stellen. “Wer sind diese Leute? Was wollen und brauchen die? Wie kann eine Lösung gefunden werden?” (statt nur: “Wie bringen wir die um?”)

Noch ein zweites Roman-Beispiel, diesmal auf der zwischenmenschlichen Ebene:

In dieser Szene sitzt unser Held im Kerker und muss ganz dringend raus, um die Stadt zu retten. Als er so im Kerker sitzt, bemerkt er, dass er magische Kräfte hat, und zwar kann er Feuerbälle formen und werfen. Da kommt die Wache zurück. Und was macht unser Held? Er wirft der Wache KEINEN Feuerball ins Gesicht! Sondern er redet mit ihr und geht aus ihrer Sicht auf die Lage ein. Sinngemäß sagt er: „Ich weiß, dass du als Wache nicht mit Gefangenen reden darfst, aber bitte frag deinen Hauptmann, ob er mich anhören würde. Es geht um dringende Stadtrettung.“ Und so passiert es dann auch.

Das ist also noch einmal der gleiche Dreh: Statt Kämpfen und Töten gehen wir auf das Gegenüber ein, versuchen dessen Situation zu verstehen und etwas vorzuschlagen, was auch für die anderen tatsächlich machbar ist.

Dieses Niveau von persönlicher Reife finde ich in der realen Welt relativ oft, bei Fantasy-Charakteren relativ selten. Bisher scheinen die oft unglaublich schlecht im Reden zu sein, und dafür sehr brutal im Zuschlagen.

Diese genannte Szene war übrigens von Matthias Teut im ersten Band von Erellgorh, einem Buch, das dann durchaus nicht die ganze Zeit so weitergeht – aber es könnte so weitergehen!

Das ist mein Plädoyer. Trauen wir uns doch! Viele Bücher haben solche Lichtblick-Ansätze, und wir können da noch viel mehr draus machen. Denn es lohnt sich.

Fantasy hat eine große Wirkmacht. Sie geht sehr direkt an die Tiefenwurzeln unserer Kultur und nährt die Grundmythen, stärkt sie durch ständiges Wieder-Zitieren – oder verändert sie eben auch. Es gilt zu überlegen, welchen Umgang mit anderen Menschen wir normalisieren wollen, was wir als unhinterfragt selbstverständlich präsentieren.

Gewaltmythen

Krieg und Gewalt sind ein Bereich, der dabei ganz wesentlich ist. Hier wird in der realen Welt sehr stark aus den mythischen Tiefenwurzeln der Kultur gezogen. Ob das nun die Kriegspropaganda ist, die den Heldenmythos aufruft, oder der einzelne Schlägertyp, der sich wie im Kinoplakat fühlt, sobald er gewalttätig wird. Beides sind Mythen, die nur dann so flott aufgerufen werden können, die nur deshalb so viel Kraft in sich tragen, weil sie hundert Mal vorgekaut und eingeübt wurden, gepflegt und ausgeformt und mit Leben gefüllt. Fantasy spielt da eine ganz zentrale Rolle – in die eine oder eben die andere Richtung.

Das wäre also meines Erachtens das Minimum: Dass wir mit unseren Romanen nicht den Boden für reale Gewalt bereiten. Gewalt nicht verherrlichen, weder als Krieg noch im Privaten, und keinerlei Vorlagen liefern, die dann im Unterbewusstsein brutalen Verhaltensweisen Vorschub leisten.

Das ist die untere Latte. Darüber hinaus können wir natürlich noch viel mehr. Echt gute Arten von Umgang mit Konflikten beschreiben, zum Beispiel. Es gibt ganz viele tolle Kommunikationshandbücher, und spirituelle Ratgeber und Weisheitslehren aller Art. Die Theorien sind super, und besonders schön wäre es, wenn wir dann mal in aller Ruhe Menschen beobachten könnten, die tatsächlich so leben. Erzählen wir uns das doch mal!

Schwer zu schreiben? Vielleicht. Aber insgesamt ist es doch sehr viel leichter, einen weisen Menschen zu schreiben, als ein weiser Mensch zu sein, und insofern dürfen wir hoffen, dass unsere Phantastik der realen Welt ein Stück weit voraus ist, und jedenfalls nicht hinterher hinkt.

Wo spannt der Bogen?

Na gut – aber selbst wenn wir solche Welten schreiben: wird das nicht langweilig? Wenn alle Menschen reif und weise sind und die Gesellschaft grundsätzlich gut – worum geht es denn dann überhaupt noch? Wo kommt die Spannung her, wo der Plot?

Manche von uns durften bereits in der realen Welt die Erfahrung machen, wie bei einer Zusammenarbeit in der Gruppe ständig etwas schief geht. Obwohl alle Beteiligten grundsätzlich intelligent und guten Willens sind. So einfach ist das also nicht. Selbst wenn sich alle bemühen, gibt es immer noch genug Probleme, auf der zwischenmenschlichen Ebene genauso wie auf der kollektiven.

So kann es auch in Fantasy-Welten sein. Auch dort kann es massenhaft Konflikte geben. Die anderen können uns immer noch ein Ärgernis sein, oder zumindest ein Rätsel. Nur: Die Frage, die sich die Charaktere stellen, ist dann eben nicht: „Wen sollen wir umbringen und wie?“, was vielleicht eine klassische Hofintrige noch mit sich bringen würde. Die neue Frage ist: „Womit können alle halbwegs leben?“ Was meines Erachtens ohnehin die komplexere und interessantere Frage ist. Und eine wunderbar reiche Darstellung von Kulturen, Persönlichkeiten und Interessen erlaubt.

Bei solchen Verhandlungs-Romanen kann als Spannungselement im Hintergrund ein Krieg drohen, den es abzuwenden gilt. Muss aber nicht. Wir können auch eine Welt schreiben, in der allen völlig klar ist, dass sie – Probleme hin oder her – doch ganz sicher niemanden umbringen werden. Krieg ist da undenkbar.

Hintergrundutopie

Damit wären wir dann im Bereich der Hintergrundutopie: wo die Dinge einfach gesetzt und selbstverständlich sind. Wo sie weder errungen noch diskutiert werden müssen. Diese Art der Utopie ist meines Erachtens extrem mächtig. In ihr steckt die normative Kraft des Faktischen.

Sie macht gleichzeitig auch besonders weite Horizonte auf. Dadurch, dass die Utopie im Hintergrund bleibt, ist sie unauffälliger und kommt leichter an der eigenen Schere im Kopf vorbei, die Schreibende oft beim Visionieren behindert. Und auch Lesende mit einer anderen politischen Einstellung nehmen Hintergrundutopien leichter mal mit, einfach als eine Beschreibung dieser speziellen Welt. Dort ist das eben so. Einen Schnörkel im Weltenbau kann man beim Lesen schnell mal so sein lassen, ohne gleich in Widerstand gehen zu müssen.

Wirkmacht

Und egal, wie wir unseren Hintergrund schreiben: er wirkt immer.

Denn so funktioniert ja Sozialisierung insgesamt: Wir sehen Bilder, hören Geschichten, und schon zieht unser Unbewusstsein die Muster daraus hervor und speichert sie in uns ab. So bilden sich die Bausteine der Kultur in unserem Geist, so lernen wir, was ein normales und übliches Verhalten ist, was ein Freund oder eine Ehe oder ein Eid. Die Muster der Gesellschaft bilden sich in uns aus, verfestigen und verändern sich – je nachdem, was wir zufüttern.

Diskursanalyse zeigt auf, wie das Wiederholen von Mustern und Begriffen bestimmte Dinge denkbar macht, Zusammenhänge festigt und Realitäten kreiert. Denn das tun wir letztlich: Wir kreieren Realität. Diese Gesellschaft ist menschengemacht. Kultur ist geschaffen. Und wir sind mittendrin.

Appelle und Realitäten

Es liegt an uns, alte Traditionen weiter zu entwickeln. Da helfen Aufrufe wie der von Judith Vogt und James Sullivan 2020: „Lasst uns progressive Phantastik schreiben!“ Lasst uns bestehende Tropes und Gewohnheiten hinterfragen.

Neben ermutigenden Appellen bestärkt aber auch ein Blick die Veränderungen, die es real gegeben hat, und die großen Erfolge.

Weibliche Charaktere, auch in Hauptrollen, überraschen heute wirklich niemanden mehr. Es ist aber gar nicht so lange her, da galt das noch als völlig unmöglich, und es gab hundert Argumente, warum das gar nicht gehen kann. Geht aber, und geht sogar sehr gut.

Gerade zu Geschlechterrollen ist wirklich viel passiert, zu Frauen und zu queeren Charakteren, aber auch zu anderen Ebenen von Diversität, von Aussehen und Herkunft bis hin zu bestimmten körperlichen und geistigen Verfassungen. Da ist gerade viel in Bewegung.

Cozy Rebellion

Als weitere Erfolgsgeschichte beim Umwerfen von Traditionen möchte ich hier Cozy Fantasy präsentieren. Cozy heißt ja erst mal Wohlfühl-Atmosphäre. Das ist nicht automatisch auch gleich gesellschaftlich progressiv. Aber allein schon mit dieser atmosphärischen Drehung haben die Cozies einen ganz fundamentalen Glaubenssatz ausgehebelt, der sich in letzter Zeit breit gemacht hatte, nämlich: Fantasy muss düster sein. Das verkauft sich gut, und anders geht es nicht.

Es geht aber anders, und das verkauft sich auch gut.

Völlig andere Stimmungen sind möglich, und völlig andere Plots. Der Plot kann, vielleicht wie bei manchen Rollenspiel-Abenteuern, um die Lösung eines Rätsels und das Finden eines Schatzes gehen. Ein Gespenst braucht Hilfe auf dem Weg ins Jenseits. Ein Kriminalfall muss geklärt werden – und der muss nicht unbedingt ein Mord sein. Oder vielleicht gebe ich meinen alten Job auf und fange ein neues Leben an: slice-of-life.

Es kann ganz unterschiedliche Spannungselemente geben, die ganz andere Ursprünge haben und auch ganz andere Logiken in den Plot hinein bringen. Aber auch klassisch politische Themen der Weltrettung sind möglich.

Cozy Fantasy ist meines Erachtens ein großartiges Feld für Utopie! So viel ist da schon da, was anderswo erst mühsam erarbeitet werden müsste. Das Publikum ist bereit für gute Stimmung und gute Nachrichten. Und sogar für gute Welten. Geben wir sie ihnen! Und zwar ganz viele gute Welten, ganz unterschiedliche!

Apropos unterschiedlich

Ich habe C. J. Brightley oben auch deshalb zitiert, weil auch sie einen Aufruf gestartet hat: „Lasst uns andere Fantasy schreiben!“ Ihr Begriff dafür ist „noblebright“, bewusst als Gegenpol zu „grimdark“. Als persönliches Motto hat sie „Fantasy to believe in“, und ich fand das großartig. Tolle Überschrift, dachte ich, und habe begonnen, mehr über sie und ihr Umfeld heraus zu finden. Und da ist mir irgendwann die Kinnlade herunter gefallen. Mein Eindruck war, ich bin jetzt bei konservativen Christen der USA gelandet, die in ihrem Brotberuf bei der Army arbeiten.

Das ist nicht meine übliche politische Ecke.

Diese Unterschiede zeigen sich auch in den Romanen.

Na, dachte ich dann, vielleicht wäre das eine erfrischende Neuerung in der politischen Debatte, wenn wir uns gegenseitig unsere Utopien auftischen? Bisher haben wir ja oft ausgemalt, wie schrecklich und dystopisch alles wird, wenn die schlimmen Anderen an die Macht kommen. Wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig erzählen, wie eine gute Welt aussieht? Halten wir uns doch wechselseitig unsere Träume unter die Nase! Das würde die Debatte auf eine ganz andere Ebene bringen. Und im Moment kann der politische Gesprächsraum ein neues, verspieltes Element vielleicht durchaus vertragen.

Hintergrund ohne Blaupause?

Aber: Wie geht das noch mal mit dem Ausmalen und den Details? Vielleicht weiß ich ja gar nicht so genau, wie meine Wunschgesellschaft aussehen würde? Und wenn ich es weiß, bin ich dann nicht doch wieder in der Blaupause, zu der ich nicht hinwollte?

Ich glaube, das geht gut. Wir können verspielt ausmalen, ohne in starren Perfektionismus zu verfallen. Denn in einer Hintergrundutopie können Dinge auch vage bleiben. Die Lesenden bekommen zum Beispiel mit, dass Entscheidungen in der Gemeinschaft gefällt werden. Aber wie das genau läuft – das kann ich als Autorin beschreiben, wenn ich will, oder ich kann es auch nur andeuten, und die Lesenden selbst weiter träumen lassen.

Oder: Es ist ersichtlich, dass in der phantastischen Gesellschaft Güter so verteilt werden, dass alle genug haben. Wir sehen als Lesende keine Armut, und wir sehen ein, zwei konkrete Szenen mit Umverteilung. Aber ob die Verteilung nun immer für alle genau so funktioniert wie in der einen Szene, oder was dieser andere Mechanismus war, den die Charaktere am Rande auch noch erwähnt haben: Da kann vieles offen bleiben. Und trotzdem ist die Grundrichtung vorgegeben, und die Phantasie mit Beispielen und Andeutungen beflügelt.

Die freie Wahl

Zum Abschluss möchte ich sagen, dass ich für warnende Dystopien durchaus Platz lassen möchte. Auch schmerzhaftes Ringen abzubilden kann wichtig sein, damit wir uns gesehen fühlen in unserem eigenen Leid.

Es ist ein Balanceakt: Wo ist das Schauen in den Abgrund hilfreich, wo ziehen wir uns bloß mit selbsterfüllenden Prophezeiungen ins Unglück, oder sumpfen uns nur immer weiter ins eigene Leid hinein?

Ich denke, dass die Antworten darauf stark situationsabhängig sind, und würde gerne alle Menschen selbst entscheiden lassen, was sie gerade brauchen.

Das können sie derzeit aber nicht.

Denn es gibt viel zu wenig Utopisches. Wir haben einen großen Berg an Düsterem und Dystopischem, aber wo ist das gleich große Gebirge an unterschiedlichen Varianten von Vision und Inspiration? Menschenfreundliche Gesellschaften sind in der Fantasy noch dünn gesät. Selbst reife, friedliche Charaktere, die umsichtig auf das Wohl aller hinarbeiten, gibt es im Verhältnis viel zu selten.

Ich möchte aber frei entscheiden können, mit welchen Bildern ich mein Unbewusstes füttere, kurz bevor ich schlafen gehe.

Lasst uns also dieses fehlende Ökosystem erschaffen! Wo ganz viele unterschiedliche Varianten von guter Welt neben einander erblühen, wo die verschiedensten Geschichten und Schreibstile vorkommen. Erst wenn es diese Landschaften gibt, haben die Lesenden wirklich die Wahl. Geben wir ihnen diese Freiheit! Und uns selbst ebenfalls.

Deshalb, bitte: Lasst uns ganz viel menschenfreundliche und utopische Fantasy schreiben!

Und: Lasst uns darüber reden! Ich freue mich auf Kontaktaufnahme, von Lesenden und Schreibenden. Vielleicht können wir lose Austauschkreise aufbauen, wo die grundsätzlich Interessierten die Teufel im Detail besuchen gehen und ihre Erfahrungen damit berichten…

PS. Dieser Beitrag beruht auf dem gleichnamigen Vortrag, den ich am 18.10.2025 auf dem BuCon im Umfeld der Frankfurter Buchmesse gehalten habe. Danke nochmals für die Einladung und das rege Interesse! 🙂

November 2, 2025

Unter Freien und Gleichen: eine kooperative Fantasy-Gesellschaft?

Fantasy-Welten voller Selbstorganisation, Konvivialität und lebendiger…

November 2, 2025

Menschenfreundliche Krimis: Restorative Justice und ihre Folgen

Wenn Gutmachung statt Strafe unser Leitmotiv nach einem Verbrechen ist, wie…